مدّ الصلة الكبرى والصلة الصغرى في أحكام التجويد

شرح شامل لمد الصلة الكبرى والصغرى في التجويد مع الأمثلة والاستثناءات من القرآن الكريم. تعرّف على أحكام هاء الكناية، كيفية ضبط المصاحف، والفرق بين الصلة الكبرى والصغرى بطريقة احترافية ومبسطة.

-

مقدمة

من أبرز فروع علم التجويد المتعلقة بتحسين الأداء وضبط التلاوة، أحكام المدود، ومنها مدّ الصلة الكبرى والصغرى، الذي يرتبط بهاء الكناية وما يتبعها من الحروف.

في هذه المقالة سنقدّم شرحًا تفصيليًا مبسطًا ومهنيًا لأحكام مد الصلة بنوعيه، مع ذكر الأمثلة القرآنية، وتوضيح الاستثناءات، وبيان الفرق بين النوعين، وذلك بما يسهم في ضبط التلاوة والتميّز في الترتيل، مع مراعاة السيو لمحركات البحث.

-

تعريف هاء الكناية

هاء الكناية: هي هاء الضمير التي ترجع إلى مفرد غائب مذكر، وتأتي في وسط الكلمة أو في آخرها. مثل:

- عنده، كمثله، بعده، له، فيه.

❖ وتكون الهاء متحركة دائمًا بالضم أو بالكسر، ولا تأتي مفتوحة.

- عنده، كمثله، بعده، له، فيه.

-

حكم مدّ هاء الكناية

لـ هاء الكناية حالتان من حيث المدّ:

1. القصر (عدم المد مطلقًا)

لا تُمدّ هاء الكناية وتُكتفى بتحريكها فقط في الحالات التالية:

◉ أ. إذا وقعت بين ساكنين:

مثال:

- ﴿وَهَدَيْنَـاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 10]

- ﴿يَعْلَمْهُ اللّهُ﴾ [البقرة: 197]

◉ ب. إذا كان قبلها متحرك وبعدها ساكن:

مثال:

- ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ﴾ [الغاشية: 24]

◉ ج. إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرّك:

مثال:

- ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]

❖ استثناء خاص:

في سورة الفرقان، الآية:- ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً﴾ [الفرقان: 69]

تقرأ عند حفص: "فيهي مهانًا"، حيث توصل الهاء بياء مدية مقدارها حركتان، وهو استثناء نادر لا يُقاس عليه.

- ﴿وَهَدَيْنَـاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 10]

-

مدّ الصلة

إذا وقعت هاء الكناية المتحركة بين حرفين متحركين، تُوصَل الهاء بحرف مد يناسب حركتها:

- إن كانت مضمومة: توصل بـ واو مدية.

- إن كانت مكسورة: توصل بـ ياء مدية.

وينقسم هذا المدّ إلى نوعين:

- إن كانت مضمومة: توصل بـ واو مدية.

-

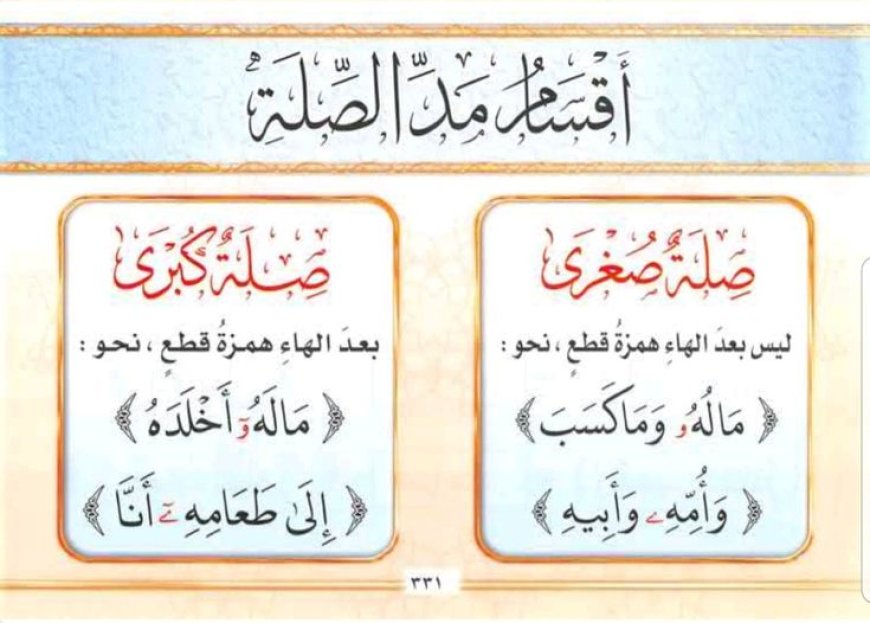

مدّ الصلة الصغرى

الصلة الصغرى والصلة الكبرى ● التعريف:

هو مد طبيعي مقداره حركتان، يحدث عندما تقع هاء الكناية المتحركة بين متحركين، ويكون الحرف الذي يلي الهاء ليس همزة.

● مثال قرآني:

- ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُو كُفُواً أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4]

الهاء في (لهو) مضمومة وواقعة بين متحركين، وما بعدها ليس همزة، لذلك مدّها صلة صغرى.

- ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُو كُفُواً أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4]

-

مدّ الصلة الكبرى

● التعريف:

هو مد جائز منفصل، مقداره أربع أو خمس حركات، ويقع عندما تأتي هاء الكناية المتحركة بين متحركين، ويليها همزة.

● مثال قرآني:

- ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِي إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [المطففين: 12]

الهاء في (بهي) مكسورة وواقعة بين متحركين، ويليها همزة، لذا تُمدّ مد صلة كبرى.

- ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِي إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [المطففين: 12]

-

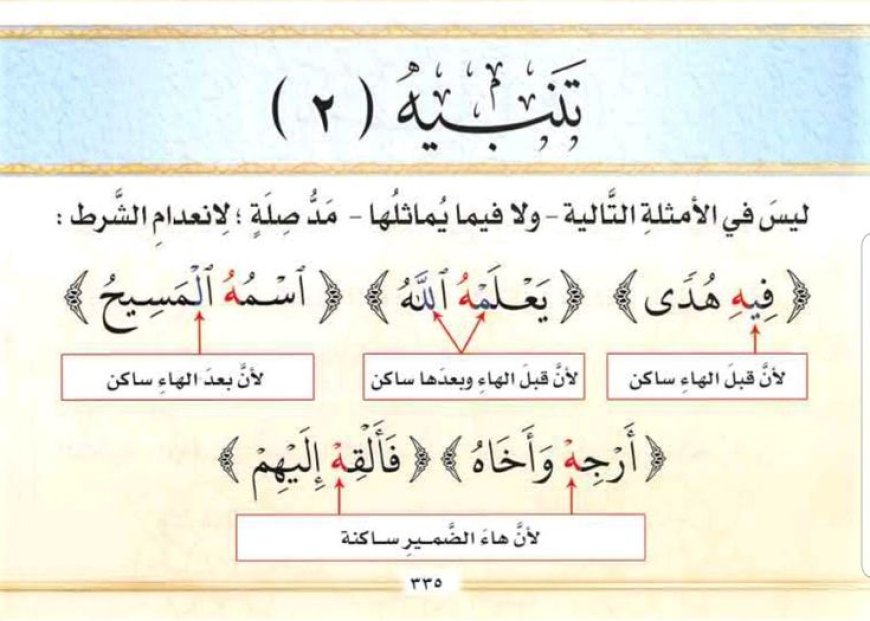

الاستثناءات من مدّ الصلة

● ثلاث كلمات استثنائية خالفت القاعدة:

1. ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7]

تقرأ الهاء دون صلة، رغم وقوعها بين متحركين. ويسمى هذا بـ قصر الصلة الصغرى.

2. ﴿فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ﴾ [النمل: 28]

تُقرأ الهاء ساكنة: فَأَلْقِهْ، ولا يُمدّ.

3. ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ [الأعراف: 111، الشعراء: 36]

تُقرأ الهاء ساكنة كذلك: أرجِهْ، فلا مدّ فيها.

-

هاء اسم الإشارة (هذه) وحكمها

هاء (هذه)، وإن لم تكن ضميرًا، إلا أن لها حكمًا مشابهًا لهاء الكناية في الوصل.

● أمثلة:

1. ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ [الإنسان: 29]

توصل الهاء بياء مدية (صلة صغرى) مقدارها حركتان.

2. ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ [المؤمنون: 52]

يلي الهاء همزة، لذا تُمدّ مد صلة كبرى (4–5 حركات).

3. ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [الطور: 14]

لا تُمدّ الهاء، لأن ما بعدها ساكن.

-

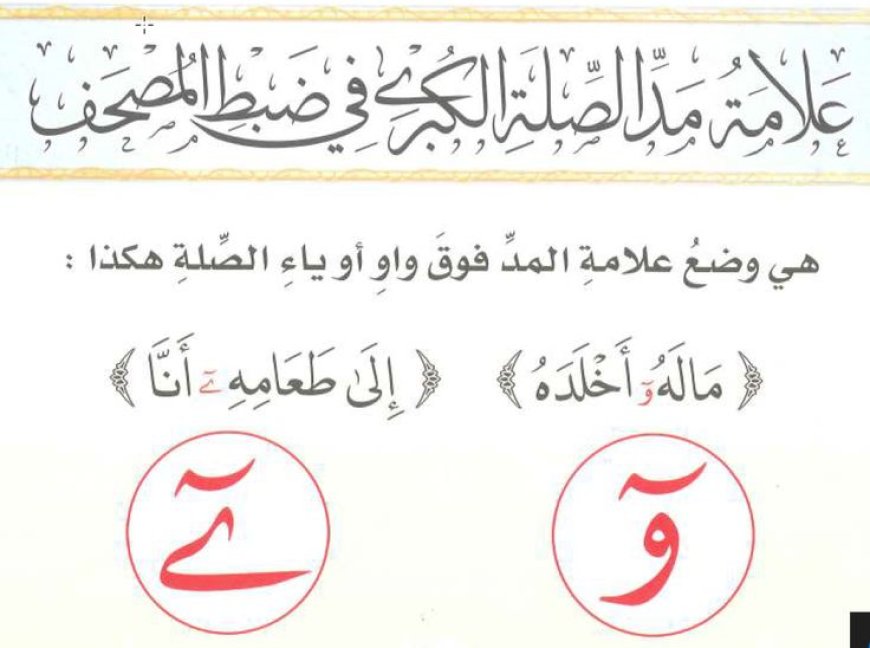

ضبط المصاحف في مدّ الصلة

علامة مد الصلة تمّ اعتماد الضبط الإملائي للمصاحف لإظهار أحكام الصلة بدقة:

- الواو الصغيرة (و) تُكتب فوق الهاء للدلالة على مدّ صلة صغرى أو كبرى بواو.

- الياء الصغيرة (ى) تُكتب كذلك للدلالة على مدّ صلة بياء مدية.

❖ كانت هذه الحروف تُكتب بحجم الخط العادي بلون أحمر في المصاحف القديمة، أما الآن فتُكتب صغيرة فوق الهاء أو تحتها حسب نوع المدّ.

- الواو الصغيرة (و) تُكتب فوق الهاء للدلالة على مدّ صلة صغرى أو كبرى بواو.

-

الفرق بين مد الصلة الكبرى والصغرى

المقارنة

الصغرى

الكبرى

نوع المد

طبيعي

جائز منفصل

مقدار المد

حركتان

أربع أو خمس حركات

الحرف بعد الهاء

غير الهمزة

همزة

مثال

﴿لَهُو كُفُوًا﴾

﴿بِهِي إِلَّا﴾

-

خاتمة

إن إتقان مد الصلة الكبرى والصغرى يُعدّ من مفاتيح إحسان التلاوة وضبط التجويد، ويُظهر جمال الأداء القرآني، ويُعين القارئ على القراءة الصحيحة كما نُقلت عن النبي ﷺ. ومراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الباب ترفع الدقة والتمكن في التلاوة، وتُبرز عناية الأمة في نقل القرآن الكريم كما أنزل.