شروط وجوب الحج في الفقه الإسلامي

تعرّف على شروط وجوب الحج والعمرة في الإسلام، مع شرح مفصل لكل شرط، وفقًا للقرآن والسنة وآراء العلماء.

-

مقدمة

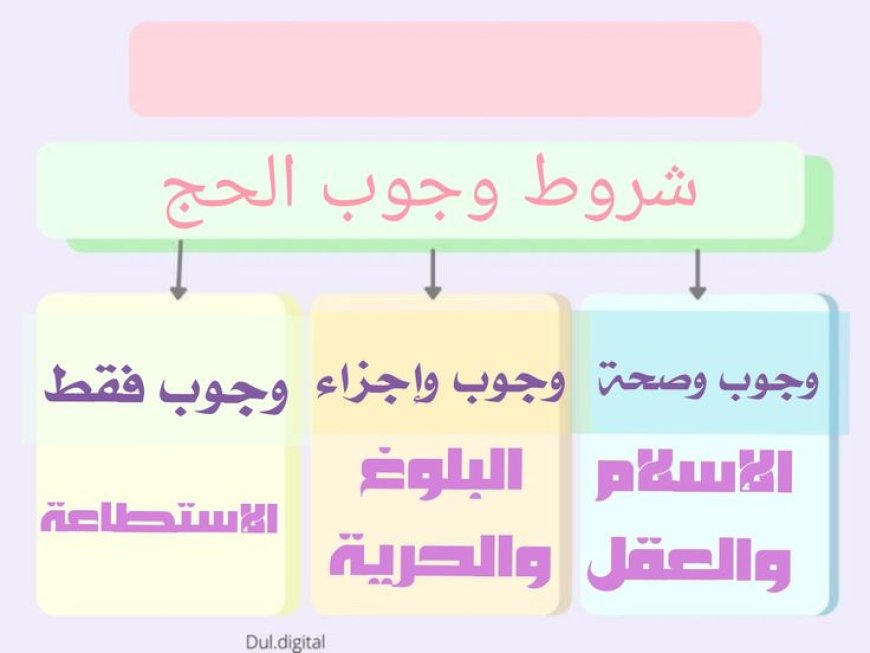

يُعدّ الحج من أعظم شعائر الإسلام، وهو الركن الخامس من أركانه العظام، فرضه الله تعالى على كل مسلم مستطيع مرةً واحدة في العمر. قال تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ [آل عمران: 97]. ولأن الحج عبادة بدنية ومالية عظيمة، فقد اشترط الشرع الشريف شروطًا دقيقة توجب أداءه وتصح به، واختلف الفقهاء في بعض هذه الشروط من حيث اشتراطها للوجوب أو الصحة أو الإجزاء. وهذه المقالة تسلط الضوء على شروط وجوب الحج، مع بيان آراء المذاهب الأربعة ومناقشة أدلتهم.

-

أولاً: الإسلام

تعريفه وحكمه:

الإسلام هو الشرط الأول والأهم، فلا يصح الحج من كافر، لأنه ليس أهلاً للعبادة. ولو حج الكافر ثم أسلم، وجب عليه إعادة حجة الإسلام؛ لأن الأولى لم تصح.

خلاف الفقهاء:

- الشافعية والحنابلة: الإسلام شرط صحة ووجوب؛ فلا يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه.

- الحنفية: الإسلام شرط صحة لا وجوب، فلا يصح الحج منه، ولا يُؤمر به، ولا يُؤاخذ بتركه في الدنيا، لكنه يُحاسب عليه في الآخرة لأنه مخاطب بفروع الشريعة.

- المالكية: يرون أنه شرط صحة فقط، لكن يُطالب به بعد إسلامه.

- الشافعية والحنابلة: الإسلام شرط صحة ووجوب؛ فلا يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه.

-

ثانيًا: العقل

معناه وأثره:

العقل شرط للتكليف، فلا يجب الحج على المجنون لأنه غير مخاطب بالشرع. ولا يصح منه الحج أيضًا، لأنه لا يملك النية التي هي ركن أساسي.

تطبيقات فقهية:

- إذا حج المجنون، لا يصح منه، ويجب عليه الحج بعد الإفاقة.

- لا يُكلف المجنون بالحج مطلقًا ما دام فاقدًا للعقل.

- إذا حج المجنون، لا يصح منه، ويجب عليه الحج بعد الإفاقة.

-

ثالثًا: البلوغ

حكمه:

البلوغ شرط للوجوب لا للصحة، فلو حج الصبي صح حجه لكنه لا يُجزئ عن حجة الإسلام، ويجب عليه الحج بعد البلوغ.

الأدلة:

- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم...".

- قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفعت إليه صبيًا في الحج: "نعم، ولك أجر".

أقوال المذاهب:

- الشافعية والمالكية والحنابلة: يصح حج الصبي بنية الولي، ويُكتب له الأجر، لكن يجب عليه الحج بعد البلوغ.

- الحنفية: لا يصح حج الصبي غير البالغ في الأصح عندهم، لأنه لا ينعقد منه كما لا ينعقد النذر والصلاة.

- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم...".

-

رابعًا: الحرية

بيان الشرط:

الحرية شرط للوجوب؛ لأن الحج يقتضي وقتًا وجهدًا وتنقلاً، وهو ما لا يتحقق للمملوك المرتبط بسيده.

حكم الحج من العبد:

• لو حج العبد، صح حجه تطوعًا، لكنه لا يُجزئ عن حجة الإسلام، ويجب عليه بعد العتق.

• إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفة، وأدركه، أجزأه عن الفريضة، باتفاق العلماء.

-

خامسًا: الاستطاعة

مفهومها:

الاستطاعة تشمل القدرة البدنية والمالية، وعدم الموانع، كوجود المحرم للمرأة وأمن الطريق.

أنواع الاستطاعة:

1. المالية: وجود الزاد والراحلة والنفقة الكافية لأداء المناسك.

2. البدنية: القدرة على أداء الشعائر دون مشقة عظيمة.

3. الطريقية: أمان الطريق.

4. الشرعية: ومنها وجود المحرم للمرأة.

حكم من لا يملك الاستطاعة:

- لا يجب عليه الحج حتى تتوفر له، لقوله تعالى: "من استطاع إليه سبيلاً".

- إذا عجز عجزًا دائمًا، كمرض لا يُرجى برؤه أو كبر، فليُنيب غيره إن كان قادرًا ماليًا.

- إن عجز مؤقتًا، فعليه الانتظار حتى يزول العذر.

- لا يجب عليه الحج حتى تتوفر له، لقوله تعالى: "من استطاع إليه سبيلاً".

-

حكم من حج قبل تحقق الشروط

1. الصبي: إن حج قبل البلوغ، فله أجر، لكنه لا يُجزئ عن حجة الإسلام.

2. العبد: إن حج ثم أُعتق، لزمه الحج بعد العتق.

3. الكافر: إن حج ثم أسلم، لزمه الحج من جديد.

4. العاجز: إن زال عذره وجب عليه الحج بنفسه، وإن استمر عذره جاز له أن يُنيب من يحج عنه.

-

خاتمة

إن شروط وجوب الحج وضّحها الشرع الحكيم بدقة، واعتنى بها الفقهاء تفصيلًا، رحمةً بالناس وتيسيرًا عليهم. فالحج لا يجب إلا على المسلم، العاقل، البالغ، الحر، المستطيع، ومن توفر له أمن الطريق، والمرأة يجب أن يكون معها محرم. ومن أخلَّ بشرط من هذه الشروط، فلا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، أو لا يُجزئ عن الفريضة. وإنّ فهم هذه الشروط يساعد المسلم على معرفة ما له وما عليه، والتخطيط لأداء الفريضة العظيمة في الوقت المناسب، وفق ما يرضي الله تعالى.